धीरेंद्र पुंडीर

अब बौने (हम पत्रकार) किसकी चरित्र हत्या करेंगे। केस में अभी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज बाकि है। आरूषि और हेमराज का कत्ल तो कातिल या कातिलों ने किया लेकिन पत्रकारिता के कातिलों पर भी नजर तो हो।

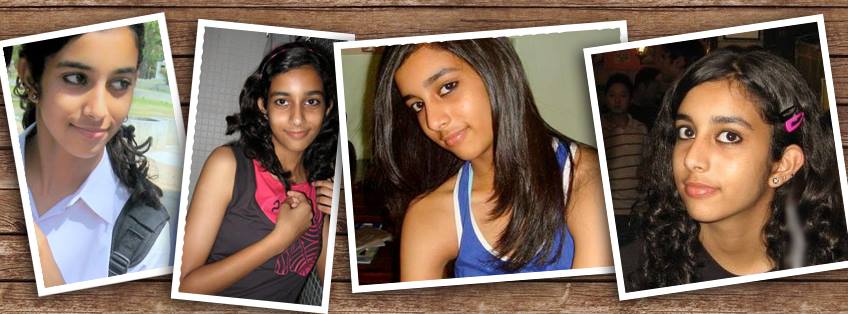

बरी हो गए। नौ साल एक ऐसे अपराध के लिए बंद जो सोचने भर से किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। लेकिन एक यौन कुंठित समाज के लिए ये कहानी थी जिसको बौनों ने खूब नमक मिर्च लगाकर परोसा था। या सिर्फ मिर्च और नमक भर कर परोसा था। एक तेरह साल की मासूम के काल्पनिक रिश्तों को उछालने में न बौने चूके न उनके सरदार। सालों बाद भी उस केस से जुड़ी हुई ज्यादातर बातें याद हैं। इसलिए नहीं कि केस पहला था। इस देश में हर नया केस पुराने को बदलता चला जाता है। बस उसमें यौन कुंठाएं सहलाने की ताकत हो। मीडिया में बैठे हुए बौनों को ये पारस पत्थर मिला हुआ है। बेरोक-टोक जो मन चाहे लिख दो, दिखा दो। बस कुछ वर्दी में बैठे हुए गुंड़ों या विकृत मानसिकता के सोर्स के नाम पर। अपना दिमाग गया तेल लेने।

आरुषि हत्याकांड को लेकर कई लोगों के फोन आए, कई से बातें हुई। इस केस को लेकर शायद बौनों ने काफी बहसें की। मुझे कभी हैरानी नहीं हुई क्योंकि ज्यादातर महिला पत्रकारों का नूपुर के खिलाफ अति उत्साह से खबर करने और उसे कातिल मानने का सबसे बड़ा सबूत था कि उसकी आंखों में आंसू नहीं दिखे। वाह क्या सबूत निकाला था!

आरुषि हत्याकांड को लेकर कई लोगों के फोन आए, कई से बातें हुई। इस केस को लेकर शायद बौनों ने काफी बहसें की। मुझे कभी हैरानी नहीं हुई क्योंकि ज्यादातर महिला पत्रकारों का नूपुर के खिलाफ अति उत्साह से खबर करने और उसे कातिल मानने का सबसे बड़ा सबूत था कि उसकी आंखों में आंसू नहीं दिखे। वाह क्या सबूत निकाला था!

और वहां बैठे हुए बाकि बौनों के दिमाग में जिस तरह की विकृत कुत्सित कहानियां गूंजती थीं वो लिखने के काबिल भी नहीं है। क्या इसके बाद भी बहुत कुछ कहना बाकि रहता है कि कातिल से ज्यादा बडे़ हत्यारे कौन हैं?

खैर अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मैं हर बार सोचता था कि हिंदुस्तानी कानून की बुनियाद -डॉउट ऑफ बैनिफिट यानि संदेह का लाभ आरोपी को जाएगा- उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। तीन जांच और तीनों में अलग-अलग कारण, सबूत व्याख्याएं। मुझे ये लिखने में बहुत संकोच हुआ कि नुपूर तलवार की रीढ़ को देखकर बहुत से लोगों को उससे जलन हो रही थी। ऐसी जलन जिसको मौके पर बैठा हुआ शख्स ही महसूस करता था। वो बौनों के सामने दया की भीख नहीं मांग रहे थे। वो किसी बौने को अपने यहां बुलाकर पुचकार नहीं रहे थे।

खैर! इस पर एक किताब लिख रहा था काफी पेज लिखे और फिर खुद ही हाथ खींच लिए थे। बौनों ने जिस तरह से पूरे माहौल को गंदला कर दिया था उसमें कुछ कहना भी अपने पीछे एक झुंड को न्यौतना था। लेकिन मुझे याद है एजेंसी के वकील साहब का बौनों को ऐसी कहानी बताना जिन कहानियों में यौन कुंठाओं का जिक्र होता रहे। उस पर हम बौनों का ठहाका मार कर हंसना और सहमति में अपनी भी कल्पना को वहां शेयर करना सिर्फ ये सोचने पर मजबूर करता था कि क्या यही लोग क़ानून के इकबाल के लिए लड़ रहे है?

एक और बात जिसका सारे फंसाने में जिक्र था, वो ये कि तलवार दंपत्ति के खिलाफ जांच में ढिलाई इस लिए बरती गई कि वो बडे़ रसूखदार लोग थे। उनकी पहुंच थी। कभी वो पहुंच सामने नहीं आई। आज भी विजय माल्या के तमाम राजनैतिक हस्तियों या फिर देश के तमाम ताकतवर लोगों के साथ फोटो मीडिया ने बिना किसी डर के शेयर किये। तब बौनों की गर्दन पर किसी का प्रहार नहीं हुआ। मैं सोचता हूं कि फिर ऐसे किन भगवान लोगों के साथ तलवार दंपत्ति के रिश्ते थे जो बौनों को उनके फोटो शेयर करने या फिर उनके बारे में डिटेल्स लिखने से रोकते रहे।

एक और बात जिसका सारे फंसाने में जिक्र था, वो ये कि तलवार दंपत्ति के खिलाफ जांच में ढिलाई इस लिए बरती गई कि वो बडे़ रसूखदार लोग थे। उनकी पहुंच थी। कभी वो पहुंच सामने नहीं आई। आज भी विजय माल्या के तमाम राजनैतिक हस्तियों या फिर देश के तमाम ताकतवर लोगों के साथ फोटो मीडिया ने बिना किसी डर के शेयर किये। तब बौनों की गर्दन पर किसी का प्रहार नहीं हुआ। मैं सोचता हूं कि फिर ऐसे किन भगवान लोगों के साथ तलवार दंपत्ति के रिश्ते थे जो बौनों को उनके फोटो शेयर करने या फिर उनके बारे में डिटेल्स लिखने से रोकते रहे।

सुप्रीम कोर्ट में इस का फैसला जो भी हो लेकिन बौनों ने देश में लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है, उस पर बात की जानी चाहिए। बौने डेमोक्रेसी की ऐसी उपज हैं जो खेत को खा रहे हैं। उनकी समझ उनकी लेखनी और उनके मोटिव पर बात करना ज़रूरी है। जरूरी है कि लिखने वालों से ये भी पूछा जाए कि भाई सुना था कि किसी के रिश्तों को अगर उनका केस से कोई लेना-देना नहीं है तो उछाला नहीं करते लेकिन ये तो बिना रिश्तों के बेड़ बना देते हैं।

मैं जानता हूं, बहुत से लोग इस पर काफी नाराज हो सकते हैं लेकिन अगर बौनों की हकीकत को पुलिस की तरह ही जानना हो तो जहां भी ऐसे मामलों में रिपोर्टिंग हुई हो, वहां जाकर खामोश बैठकर उन लोगों के विचार सुनिए, आत्मा जिंदा होगी, तो थोड़ी शर्म जरूर आएगी, आज नहीं तो कल।

धीरेंद्र पुंडीर। दिल से कवि, पेशे से पत्रकार। टीवी की पत्रकारिता के बीच अख़बारी पत्रकारिता का संयम और धीरज ही धीरेंद्र पुंडीर की अपनी विशिष्ट पहचान है।

धीरेंद्र पुंडीर। दिल से कवि, पेशे से पत्रकार। टीवी की पत्रकारिता के बीच अख़बारी पत्रकारिता का संयम और धीरज ही धीरेंद्र पुंडीर की अपनी विशिष्ट पहचान है।

सच कहूं धीरेद्र पुणडीर जी , न मीडिया दिखा रहा है , न हम देख रहे है। वास्तविकता तो यही है कि इतने दिनो मे हमे वही सब जबरनदेखने को मजबूर किया गया है , और मीडिया को दिखाने के लिए वाध्य । सवाल सिस्टम का है सर और हम खुदरा डायग्नोसिस कर रहे हैं !

सर पिछले कुछ वक्त से मीडिया को लेकर मैं खुद से मंथन में रहता हूं। हर बार सोचता हूं कि क्या मेरी यही जिम्मेदारी है। क्या मेरा यही काम है। और फिर देखता हूं कि क्या वाकई कोई जिम्मेदारी आयद भी है या नहीं। दरअसल टीवी के आने के साथ ही मीडिया और जनता के रिश्तों में जिस तरह का बदलाव आया उस पर मीडिया के अंदर देखा ही नहीं गया। मीडिया एक इस तरह की आर्थिक स्थिति का मॉडल बन गया जिसमें जो देख रहा है वो हमारा दाता नहीं है और जो दाता है उसको देखने की जरूरत नहीं है उसकी मांग है सिर्फ ऐसा दिखाओ जो लोग देखें। और लोग ये तय करने की स्थिति में नहीं है कि जो बना रहा है वो उनकी ओर देखे क्योंकि वो उसके कस्ट्मर नहीं हैं।