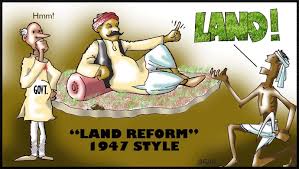

आजादी के सात दशक बाद तक भूमि की संरचना पहले की तरह ही असमान है। आज भी साठ प्रतिशत से अधिक श्रम-शक्ति कृषि में लगी हुई है जिसमें अधिकांश लोग या तो सीमांत किसान या भूमिहीन श्रमिक हैं जो अत्यंत गरीब हैं। भूमि सुधार को जानने से पहले इसका अर्थ समझना जरुरी है। यहां भूमि सुधार का अर्थ भूमि के पट्टों में सुधार से है। इसके पीछे बिचौलियों के पट्टों का उन्मूलन, काश्तकारी में सुधार, भू-संपत्ति पर हदबंदी और भू-अभिलेखों के एकत्रीकरण की भावना छिपी है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता लाना और भूमि के संबंधों में शोषण को समाप्त करना रहा। इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण औजार के तौर पर देखा गया । भूमि सुुधार से आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के परिवर्तन लाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि हमेशा से आमदनी का बड़ा जरिया रही है। दूसरे शब्दों में यह भारतीय समाज की जातीय व्यवस्था का प्रतिबिंब है।

अब भारत में यदि भूमि सुधार को ऐतहासिक परिदृश्य में देखें तो उत्तर भारत का बहुत बड़ा भाग केंद्रीय सत्ता के अधीन था। मुगलकाल में पट्टों का मालिक सीधा किसान था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिचौलिया वर्ग उभरा जो शासक और किसानों के बीच स्थापित हुआ। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिए जाने के बाद भूमि पर सभी अवैध अधिकार वैध हो गए। वर्ष 1793 में लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की जिसे बिहार, उड़ीसा और उत्तर-प्रदेश में भी लागू किया गया। इससे किसानों में सामाजिक असंतोष बुरी तरह से बढ़ा। इसके कारण वर्ष 1940 में बंगाल भूमि कर आयोग की स्थापना हुई जिसने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की। इसके स्थान पर सिफारिश की गई कि सरकार कर वसूलने वालों की सारी जमीन अधिग्रहित करेगी लेकिन इसके लागू करने के बाद वह कई राज्यों में सफल तो कई राज्यों में असफल रही। इस तरह की भूमि व्यवस्था के कारण कुछ लोगों के पास भूमि बढ़ती गई और भूमिहीनता, भूख, बेरोजगारी तथा कर्ज अप्रत्याशित ऊंचाइयों पर पहुंच गया।

अब भारत में यदि भूमि सुधार को ऐतहासिक परिदृश्य में देखें तो उत्तर भारत का बहुत बड़ा भाग केंद्रीय सत्ता के अधीन था। मुगलकाल में पट्टों का मालिक सीधा किसान था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिचौलिया वर्ग उभरा जो शासक और किसानों के बीच स्थापित हुआ। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिए जाने के बाद भूमि पर सभी अवैध अधिकार वैध हो गए। वर्ष 1793 में लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की जिसे बिहार, उड़ीसा और उत्तर-प्रदेश में भी लागू किया गया। इससे किसानों में सामाजिक असंतोष बुरी तरह से बढ़ा। इसके कारण वर्ष 1940 में बंगाल भूमि कर आयोग की स्थापना हुई जिसने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की। इसके स्थान पर सिफारिश की गई कि सरकार कर वसूलने वालों की सारी जमीन अधिग्रहित करेगी लेकिन इसके लागू करने के बाद वह कई राज्यों में सफल तो कई राज्यों में असफल रही। इस तरह की भूमि व्यवस्था के कारण कुछ लोगों के पास भूमि बढ़ती गई और भूमिहीनता, भूख, बेरोजगारी तथा कर्ज अप्रत्याशित ऊंचाइयों पर पहुंच गया।भारत में भूमि सुधार की दिशा में पहला मील का पत्थर आजादी के बाद वर्ष 1949 में कांग्रेस कृषि समिति की रिपोर्ट बनी। इसमें जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में जागीरदारी बिचौलियों के उन्मूलन की बात की गई। कहा गया कि छह साल तक लगातार खेती करने वाले भू-स्वामी को पूरे अधिकार दिए जाएं। साथ ही उचित करों का निर्धारण किया गया। वर्ष 1950 में भूमि सुधार अधिनियम के साथ उत्तर-प्रदेश में बिचौलियों के पट्टों के उन्मूलन की दिशा में काम शुरू हुआ। इसके बाद अन्य प्रदेशों में वैधानिक प्रयास हुए। वर्ष 1954 तक लगभग हर राज्य ने प्राथमिकता के आधार पर बिचौलियों के पट्टों का उन्मूलन करने के लिए उन्हें हर्जाना दिया और दो करोड़ काश्तकारों को भूमि सुधार का लाभ दिलाया। वर्ष 1966 तक पट्टों की सुरक्षा प्रदान करने के प्रावधान पर ग्यारह राज्यों सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अमल हुआ। हालांकि, कानून और उसमें कार्यान्वयन के बीच का अंतर बना रहा।

वर्ष 1970 में केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय भूमि समिति का गठन किया गया। किंतु, वर्ष 2000 से 2007 तक यह स्वीकार किया जाने लगा कि भूमि हदबंदी कानूनों के प्रभावशाली कार्यान्वयन पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा, जमीन वाले किसानों को गारंटी दी गई कि उनकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। यह माना जाने लगा कि कर के निर्धारण का काम बाजार की शक्तियों पर छोड़ा जा सकता है। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई गई जिसने भूमि सुधार के लिए महिलाओं और काश्तकारों के अधिकारों को पहचानने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें उत्तर-पश्चिम राज्यों की तर्ज पर देशभर में भूमि की चकबंदी का प्रस्ताव रखा। वर्ष 2007 की समीक्षा में माना गया कि चकबंदी की प्रगति बहुत धीमी है। अधिकतर राज्यों ने इसे रोक दिया है। देश में भूमि सुधार को लेकर कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद कुछ समस्याएं कायम हैं। अध्ययन और अनुभव बताते हैं कि छोटे किसान खेतीहर मजदूरों में बदलते गए।

वर्ष 1970 में केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय भूमि समिति का गठन किया गया। किंतु, वर्ष 2000 से 2007 तक यह स्वीकार किया जाने लगा कि भूमि हदबंदी कानूनों के प्रभावशाली कार्यान्वयन पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा, जमीन वाले किसानों को गारंटी दी गई कि उनकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। यह माना जाने लगा कि कर के निर्धारण का काम बाजार की शक्तियों पर छोड़ा जा सकता है। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई गई जिसने भूमि सुधार के लिए महिलाओं और काश्तकारों के अधिकारों को पहचानने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें उत्तर-पश्चिम राज्यों की तर्ज पर देशभर में भूमि की चकबंदी का प्रस्ताव रखा। वर्ष 2007 की समीक्षा में माना गया कि चकबंदी की प्रगति बहुत धीमी है। अधिकतर राज्यों ने इसे रोक दिया है। देश में भूमि सुधार को लेकर कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद कुछ समस्याएं कायम हैं। अध्ययन और अनुभव बताते हैं कि छोटे किसान खेतीहर मजदूरों में बदलते गए।फिर भी कहा जा सकता है कि आजादी के बाद शुरू हुए भूमि सुधार के लिए उठे कदमों ने काफी हद तक पारंपरिक जमींदारों के गढ़ को तोड़ा है। आज भूमि के मालिक भूमि राजस्वों व अन्य करों के लिए सीधे राज्य सरकार को करने के लिए उत्तरदायी हैं। भूमि पट्टों की सूरक्षा व भूमि के वितरण के कारण अब भूमि के मालिक इसके विकास व उत्पादकता बढ़ाने में रुचि लेने लगे हैं। इन सबके बावजूद भूमि सुधार की दिशा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इसके कारणों में जाएं तो कहा जाता है कि भूमि सुधार राज्य सरकार का विषय रहा है और केंद्रीय सरकार सामान्य दिशानिर्देश करने तक सीमित है। राज्यों ने इस दिशा में राजनीतिक इच्छा-शक्ति नहीं दिखाई। कई विद्वानों का मत है कि भूमि सुधार के लिए बनाई गईं कानूनी परिभाषाएं स्पष्ट नहीं रखी गईं जिनसे लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया बाधित रही। फिर भूमि वितरण में न्याय की प्रक्रिया के दौरान गरीब वर्ग इसका खर्च वहन नहीं कर सका। इसके अलावा बेनामी भूमि की पहचान के लिए लाभार्थिंयों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों की कमी रही। आज भी यह आवश्यकता बताई जाती है कि सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए ग्रामीण धनी लोगों के हाथों से भूमि का नियंत्रण कम करने के लिए शक्तिशाली दबाव बनाया जाए।

शिरीष खरे। स्वभाव में सामाजिक बदलाव की चेतना लिए शिरीष लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। दैनिक भास्कर , राजस्थान पत्रिका और तहलका जैसे बैनरों के तले कई शानदार रिपोर्ट के लिए आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। संप्रति पुणे में शोध कार्य में जुटे हैं। उनसे [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।