राकेश कायस्थ

सत्तर साल के भारत को देखें तो लोकतंत्र के लिहाज से आपको कौन सा दौर सबसे सुनहरा नज़र आता है? शुरू के डेढ़ दशक छोड़ दें क्योंकि नष्ट होने के बावजूद आजादी की लड़ाई के नैतिक मूल्य उस दौर में बहुत हद तक जिंदा थे। इसलिए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनी और संस्थाएं खड़ी हो पाईं। उसके बाद का कोई कालखंड, जिसके बारे में आपको लगता हो कि लोकतंत्र वाकई मजबूत हुआ?

मेरे लिए 1996 से लेकर 2014 का समय एक ऐसा ही कालखंड था। ये वही वक्त था, जब किसी भी पार्टी के लिए अपने दम पर बहुमत हासिल करना संभव नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी बार-बार देश के विकास के लिए स्थिर सरकार की दुहाई देती थीं। इन दुहाइयों का असर कुछ ऐसा कि देश की जनता भी भूल गई कि ताकतवर सरकारें हमेशा लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं। 1996 से 2004 के कालखंड और मौजूदा समय की चर्चा बाद में। पहले पूर्ण बहुमत से आई पुरानी सरकारों का हाल देख लीजिये।

भारतीय लोकतंत्र की पतन गाथा सत्तर के दशक से शुरू होती है। गरीबी हटाओ के नारे के साथ सत्ता में आई इंदिरा गांधी की लोकप्रियता उफान पर थी। कोर्ट का एक फैसला खिलाफ गया तो इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी, संविधान बंधक बना लिया गया और देश की जनता से जीने का अधिकार तक छीन लिया गया। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल भी भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं रहा। एक बेटे की मौत के बाद उन्होने दूसरे को अपना वारिस बनाकर इस देश में वंशवाद को संस्थागत किया। राजीव गांधी सिर्फ एक ऐतिहासिक संयोग की वजह से प्रधानमंत्री बने थे। मेरी राजनीतिक स्मृतियां राजीव सरकार के कार्यकाल के आखिरी बरसो से शुरू होती हैं। उन दिनों व्यत्तिवादी राजनीति चरम पर थी। विरोधियों की आवाज़ दबाने की हर मुमकिन कोशिश होती थी। मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाये जाते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि 400 से ज्यादा लोकसभा सांसदों वाली वह सरकार जनमत के दबाव से डरती थी, अभी वाली बिल्कुल नहीं डरती।

भारतीय लोकतंत्र की पतन गाथा सत्तर के दशक से शुरू होती है। गरीबी हटाओ के नारे के साथ सत्ता में आई इंदिरा गांधी की लोकप्रियता उफान पर थी। कोर्ट का एक फैसला खिलाफ गया तो इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी, संविधान बंधक बना लिया गया और देश की जनता से जीने का अधिकार तक छीन लिया गया। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल भी भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं रहा। एक बेटे की मौत के बाद उन्होने दूसरे को अपना वारिस बनाकर इस देश में वंशवाद को संस्थागत किया। राजीव गांधी सिर्फ एक ऐतिहासिक संयोग की वजह से प्रधानमंत्री बने थे। मेरी राजनीतिक स्मृतियां राजीव सरकार के कार्यकाल के आखिरी बरसो से शुरू होती हैं। उन दिनों व्यत्तिवादी राजनीति चरम पर थी। विरोधियों की आवाज़ दबाने की हर मुमकिन कोशिश होती थी। मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाये जाते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि 400 से ज्यादा लोकसभा सांसदों वाली वह सरकार जनमत के दबाव से डरती थी, अभी वाली बिल्कुल नहीं डरती।

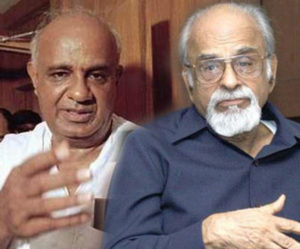

1996 से भारतीय राजनीति में उठा-पठक का एक दौर शुरू हुआ। ये वो वक्त था, जब 20 सांसदों के समर्थन वाला कोई नेता भी प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार बन जाता था। एच.डी.देवगौड़ा और आई.के.गुजराल जैसे अपेक्षाकृत गुमनाम शख्सियतें प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंची। स्थिरता का रोना था। कुर्सी के लिए जोड़-तोड़ थी। फिर भी वह दौर भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम काल था। ऐसा इसलिए था कि राजनीतिक नेतृत्व कमज़ोर था लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार मजबूत हो रही थी। नब्बे के दशक से पहले कौन जानता था कि इलेक्शन कमीशन किस चिड़िया का नाम है। लेकिन टी.एन. शेषण ने चुनाव आयोग को एक ऐसी ताकत दी कि बड़े-बड़े नेता बौने साबित होने लगे। न्यायपालिका, सीजएजी और सीवीसी जैसी संविधान की रक्षक संस्थाएं खूब फली-फूली। क्या राजनीति नेतृत्व ज़रूरत से ज्यादा मजबूत होता तो ये सब हो पाना संभव था?

1996 से भारतीय राजनीति में उठा-पठक का एक दौर शुरू हुआ। ये वो वक्त था, जब 20 सांसदों के समर्थन वाला कोई नेता भी प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार बन जाता था। एच.डी.देवगौड़ा और आई.के.गुजराल जैसे अपेक्षाकृत गुमनाम शख्सियतें प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंची। स्थिरता का रोना था। कुर्सी के लिए जोड़-तोड़ थी। फिर भी वह दौर भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम काल था। ऐसा इसलिए था कि राजनीतिक नेतृत्व कमज़ोर था लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार मजबूत हो रही थी। नब्बे के दशक से पहले कौन जानता था कि इलेक्शन कमीशन किस चिड़िया का नाम है। लेकिन टी.एन. शेषण ने चुनाव आयोग को एक ऐसी ताकत दी कि बड़े-बड़े नेता बौने साबित होने लगे। न्यायपालिका, सीजएजी और सीवीसी जैसी संविधान की रक्षक संस्थाएं खूब फली-फूली। क्या राजनीति नेतृत्व ज़रूरत से ज्यादा मजबूत होता तो ये सब हो पाना संभव था?

सरकारें कमज़ोर थी, लेकिन किसी भी मजबूत निजाम के मुकाबले ज्यादा बेहतर काम कर रही थीं। आधुनिक भारत की दो सबसे अच्छी सरकारें वाजपेयी की एनडीए और उसके बाद यूपीए पार्ट वन रही हैं, जब सबसे ज्यादा नौकरियां सृजित हुईं। देश आर्थिक सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़ा। आम आदमी को ताकत देने वाली मनरेगा जैसी योजनाएं शुरू हो पाईं। ग्लोबल मेल्ट डाउन जैसे संकट से भी भारत लगभग अप्रभावित रहा। ये सब कमज़ोर सरकारों के दम पर ही संभव था, क्योंकि सिस्टम में एक तरह का चेक एंड बैलेंस था, जो अब नहीं है।

स्वीकार करना थोड़ा कठिन हैं, लेकिन भारत में मजबूत लोकतंत्र और मजबूत सरकार दो अलग-अलग चीज़ें हैं। जब व्यक्ति मजबूत होता है, संस्थाएं कमज़ोर होती है। यह दौर व्यक्तियों के मजबूत होने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खात्मे का है। सत्तर साल की आज़ादी का जश्न मना रही देश की जनता को यह तय करना है कि उसे मजबूत लोकतंत्र चाहिए या मजबूत सरकार? बात निदा फाजली के एक दोहे से खत्म करना चाहूंगा।

मैं था अपने खेत में, तुमको भी था कुछ काम

तेरी-मेरी भूल का, राजा पड़ गया नाम

राकेश कायस्थ। झारखंड की राजधानी रांची के मूल निवासी। दो दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। खेल पत्रकारिता पर गहरी पैठ। टीवी टुडे, बीएजी, न्यूज़ 24 समेत देश के कई मीडिया संस्थानों में काम करते हुए आपने अपनी अलग पहचान बनाई। इन दिनों एक बहुराष्ट्रीय मीडिया समूह से जुड़े हैं। ‘कोस-कोस शब्दकोश’ और ‘प्रजातंत्र के पकौड़े’ नाम से आपकी किताब भी चर्चा में रही।

राकेश कायस्थ। झारखंड की राजधानी रांची के मूल निवासी। दो दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। खेल पत्रकारिता पर गहरी पैठ। टीवी टुडे, बीएजी, न्यूज़ 24 समेत देश के कई मीडिया संस्थानों में काम करते हुए आपने अपनी अलग पहचान बनाई। इन दिनों एक बहुराष्ट्रीय मीडिया समूह से जुड़े हैं। ‘कोस-कोस शब्दकोश’ और ‘प्रजातंत्र के पकौड़े’ नाम से आपकी किताब भी चर्चा में रही।