पशुपति शर्मा

कोलकाता में विनय तरुण स्मृति कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र ‘अपनी हांडी अपनी आंच’ सत्र में पुष्यमित्र की पुस्तक चंपारण 1917 पर परिचर्चा रखी गई है। इस पुस्तक को पढ़ते हुए जो विचार मेरे जेहन में आए, मैंने जो नोट्स लिए, वो आप सभी से साझा कर रहा हूं

चम्पारण 1917- जब नील का दाग मिटा। पत्रकार पुष्यमित्र की वो किताब, जो मौजूदा दौर की विडंबनाओं के कमरे से एक झरोखा खोलती है, जहां से आप गांधी के सौ साल पहले के एक आंदोलन को देख सकते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए जिन खयालों से मैं गुजर रहा था, उसे अभी हाल ही में पुष्यमित्र ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए साझा कर दिया। चम्पारण- गांधी के बाद, इस नाम से उन्होंने एक और छोटी पुस्तिका लिखी है, जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उठ रहे सवालों की पड़ताल की गई है। जिस चम्पारण आंदोलन के सौ साल पर आयोजनों का सिलसिला चल पड़ा, उसकी मूल प्रवृत्ति को सरकारों ने ही नहीं हमने, आपने कितना याद रखा, ये सवाल ज्यादा मौजूं हैं। पुष्यमित्र के वैचारिक उद्वेलन की गति इतनी तेज है कि हम जैसे सुस्त पाठक उससे तारतम्य ही नहीं बैठा पाते। मैं जब तक ‘चम्पारण 1917’ पर कुछ लिखता, उन्होंने नई पुस्तिका लिखकर मुझ पर नैतिक दबाव जरूर बढ़ा दिया।

चम्पारण 1917- जब नील का दाग मिटा। पत्रकार पुष्यमित्र की वो किताब, जो मौजूदा दौर की विडंबनाओं के कमरे से एक झरोखा खोलती है, जहां से आप गांधी के सौ साल पहले के एक आंदोलन को देख सकते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए जिन खयालों से मैं गुजर रहा था, उसे अभी हाल ही में पुष्यमित्र ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए साझा कर दिया। चम्पारण- गांधी के बाद, इस नाम से उन्होंने एक और छोटी पुस्तिका लिखी है, जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उठ रहे सवालों की पड़ताल की गई है। जिस चम्पारण आंदोलन के सौ साल पर आयोजनों का सिलसिला चल पड़ा, उसकी मूल प्रवृत्ति को सरकारों ने ही नहीं हमने, आपने कितना याद रखा, ये सवाल ज्यादा मौजूं हैं। पुष्यमित्र के वैचारिक उद्वेलन की गति इतनी तेज है कि हम जैसे सुस्त पाठक उससे तारतम्य ही नहीं बैठा पाते। मैं जब तक ‘चम्पारण 1917’ पर कुछ लिखता, उन्होंने नई पुस्तिका लिखकर मुझ पर नैतिक दबाव जरूर बढ़ा दिया।

चम्पारण पर ये पुस्तक एक आंदोलन के विस्तार को संक्षेप में किंतु बेहद तारम्यता के साथ पाठकों के जेहन में उतारती है। नील की कोठियों, उनके जुल्मों की दास्तान और इन सब के बीच किसानों के अंदर मची उथल-पुथल को वो बयां करते चलते हैं। कथा एक किसान के कांग्रेस के मंच की ओर कदम बढ़ाने के साथ शुरू होती है। सियासी पार्टियों के सम्मेलनों में आम किसानों के लिए अपनी बात रख पाना तब के मुक़ाबले आज शायद कहीं ज्यादा कठिन हो गया हो। ये और बात है कि ‘पिकनिक’ नुमा ऐसे सम्मेलनों के बीच ही चम्पारण के किसान ने नील की खेती के ख़िलाफ़ सबसे बड़े आंदोलन का बीज भी डाल दिया।

पुस्तक में चंपारण सत्याग्रह के अहम किरदारों- महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल, शेख गुलाब, शीतल राय, ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पीर मोहम्मद मुनिस- की भूमिका को लेखक ने जरूरत के लिहाज से रेखांकित और व्याख्यायित किया है। तथ्यात्मक विवरणों के बीच कथात्मक आनंद तब आता है, जब सबसे महत्वपूर्ण किरदार नील के पौधे यानी ब्लू गोल्ड की एंट्री होती है। दुनिया को भारत के बेशकीमती तोहफे ‘नीले रंग’ के बारे में विस्तार से जानना हो तो किताब के पन्ने पलटने होंगे। हड़प्पा संस्कृति से लेकर औपनिवेशिक दौर में शोषण की बड़ी वजह बनने वाले नील का जिक्र पुस्तक में है। लेखक इसे विदेशियों द्वारा भारत में ‘कॉरपोरेट फार्मिंग’ की शुरुआत के तौर पर भी देखते हैं।

पत्रकारिता, साहित्य और नाटक में नील की खेती के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आ रहा था। पुष्यमित्र ने नाटक ‘नील दर्पण’ और ‘द हिन्दू पेट्रियाट’ का जिक्र कर बताया है कि कैसे नील की खेती के खिलाफ बंगाल और आस-पास के इलाकों में जनमानस तैयार हो रहा था। बंगाल का पहला नील विद्रोह साल 1859 में ही हो गया था। पुष्यमित्र बहुत सारे तथ्यों को एक-एक लाइन में समेटते हुए किस्सागोई करते हैं। वो ये भी बताना नहीं भूलते कि 1896 में जर्मनी में जोहेन वेन बेयर ने कृत्रिम नील तैयार कर लिया था, 1905 में नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। तो वहीं चम्पारण की ओर रुख करते ही, उसका इतिहास-भूगोल भी समेट लेते हैं। कब जिला बना, कब दो हिस्सों में बंटा, इत्यादि। कथाकार ‘अजब देस मझौवा’ की पहेली भी बुझाता चलता है।

चंपारण में नील की पहली कोठी बारा में स्थापित हुई। गांधी के पहुंचने के वक्त वहां ऐसी 70 से ज्यादा कोठियां थीं। चम्पारण के 19 सौ से ज्यादा गांव नील प्लांटरों की हुकूमत झेल रहे थे। गांधी के पहुंचने के करीब 5 दशक पूर्व चंपारण में पहला विद्रोह 1867 में हुआ। पहले विद्रोह के समापन के दौरान ‘भारत सरकार’ के फ़ैसले का जिक्र किया गया है। तब के संदर्भों में वो ‘भारत सरकार’ ही रही होगी, लेकिन इसके बदले ब्रिटिश सरकार या ऐसी ही किसी शब्दावली का भी इस्तेमाल किया जा सकता था।

चंपारण में नील की पहली कोठी बारा में स्थापित हुई। गांधी के पहुंचने के वक्त वहां ऐसी 70 से ज्यादा कोठियां थीं। चम्पारण के 19 सौ से ज्यादा गांव नील प्लांटरों की हुकूमत झेल रहे थे। गांधी के पहुंचने के करीब 5 दशक पूर्व चंपारण में पहला विद्रोह 1867 में हुआ। पहले विद्रोह के समापन के दौरान ‘भारत सरकार’ के फ़ैसले का जिक्र किया गया है। तब के संदर्भों में वो ‘भारत सरकार’ ही रही होगी, लेकिन इसके बदले ब्रिटिश सरकार या ऐसी ही किसी शब्दावली का भी इस्तेमाल किया जा सकता था।

1906 में ब्लूमफील्ड की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आदी था। ” अंग्रेज प्लांटर की हत्या के बावजूद जिस तरह का विरोध और दमन ब्रिटिश सरकार द्वारा होना चाहिए था, वह नज़र नहीं आया। ” हालांकि इसके बाद के दो साल किसानों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष बढ़ता गया।

नील खेती से जुड़ी शब्दावली- जीरात, असामीवार, तिनकठिया प्रथा को भी लेखक समझाता हुआ आगे बढ़ता है। वो दौर ‘जीएसटी-वन नेशन वन टैक्स’ वाला नहीं था। उस समय आम लोगों को परेशान करने वाले कई तरह के टैक्स लगा करते थे- बपही-पुतही टैक्स, मड़वच टैक्स, सगौड़ा टैक्स, रसीदवन टैक्स, सिंगारहाट टैक्स इत्यादि। इन सभी टैक्स के पीछे की दिलचस्प वजहों पर लेखक ने संक्षेप में प्रकाश डाला है।

नील खेती से जुड़ी शब्दावली- जीरात, असामीवार, तिनकठिया प्रथा को भी लेखक समझाता हुआ आगे बढ़ता है। वो दौर ‘जीएसटी-वन नेशन वन टैक्स’ वाला नहीं था। उस समय आम लोगों को परेशान करने वाले कई तरह के टैक्स लगा करते थे- बपही-पुतही टैक्स, मड़वच टैक्स, सगौड़ा टैक्स, रसीदवन टैक्स, सिंगारहाट टैक्स इत्यादि। इन सभी टैक्स के पीछे की दिलचस्प वजहों पर लेखक ने संक्षेप में प्रकाश डाला है।

चम्पारण के सतवरिया गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के बारे में बात करते हुए पुष्यमित्र लिखते हैं- ” पत्नी के असमय निधन ने राजकुमार शुक्ल को सामाजिक बना दिया।” ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल के बीच ‘सामाजिकता’ की ऐसी व्याख्या कोई कथाकार मन ही कर सकता है। बहरहाल, राजकुमार शुक्ल के प्रयासों का जिक्र करते हुए वो टेलीग्राम प्रकरण से चंपारण में गांधी का कथा-सूत्र पिरोते हैं। 1915 से राजकुमार शुक्ल गांधी को चंपारण लाने की मुहिम में जुट गए थे। हालांकि राजकुमार शुक्ल के गांधी के साबरमती आश्रम पहुंचने को लेकर दो अलग तरह के तथ्यों का जिक्र पुस्तक में है।

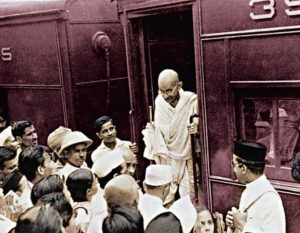

पुष्यमित्र राजकुमार शुक्ल के एक पत्र को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हुए ये दावा करते हैं कि शायद पहली बार गांधी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग यहीं हुआ। पत्राचार के उस दौर में तारीखी गफलत की वजह से राजकुमार शुक्ल एक मौका चूक गए। गांधी 7 मार्च को कोलकाता पहुंचे, लेकिन राजकुमार शुक्ल उन्हें लिवाने के लिए समय से नहीं आ सके। लेकिन ‘लगाड़ी’ राजकुमार ने गांधी के अप्रैल दौरे में उन्हें कोलकाता में ‘धर’ लिया। लेखक की नज़रों में ” शुक्ल वह पुल थे, जिसके एक तरफ पार्लियामेंट की बहसें, पिकनिक के अंदाज वाले अधिवेशन, अंगरेजी के भाषण, अदालत के दांवपेच थे और कांग्रेस थी, तो दूसरी तरफ एक अलग रास्ता था, जिसने देश को बदला, अाज़ादी दी और दुनिया को नई राह दिखाई।” इतिहास की पुस्तकों के ‘अनपढ़ किसान’ का नायकत्व यहां व्याख्यायित होता है।

पुष्यमित्र राजकुमार शुक्ल के एक पत्र को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हुए ये दावा करते हैं कि शायद पहली बार गांधी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग यहीं हुआ। पत्राचार के उस दौर में तारीखी गफलत की वजह से राजकुमार शुक्ल एक मौका चूक गए। गांधी 7 मार्च को कोलकाता पहुंचे, लेकिन राजकुमार शुक्ल उन्हें लिवाने के लिए समय से नहीं आ सके। लेकिन ‘लगाड़ी’ राजकुमार ने गांधी के अप्रैल दौरे में उन्हें कोलकाता में ‘धर’ लिया। लेखक की नज़रों में ” शुक्ल वह पुल थे, जिसके एक तरफ पार्लियामेंट की बहसें, पिकनिक के अंदाज वाले अधिवेशन, अंगरेजी के भाषण, अदालत के दांवपेच थे और कांग्रेस थी, तो दूसरी तरफ एक अलग रास्ता था, जिसने देश को बदला, अाज़ादी दी और दुनिया को नई राह दिखाई।” इतिहास की पुस्तकों के ‘अनपढ़ किसान’ का नायकत्व यहां व्याख्यायित होता है।

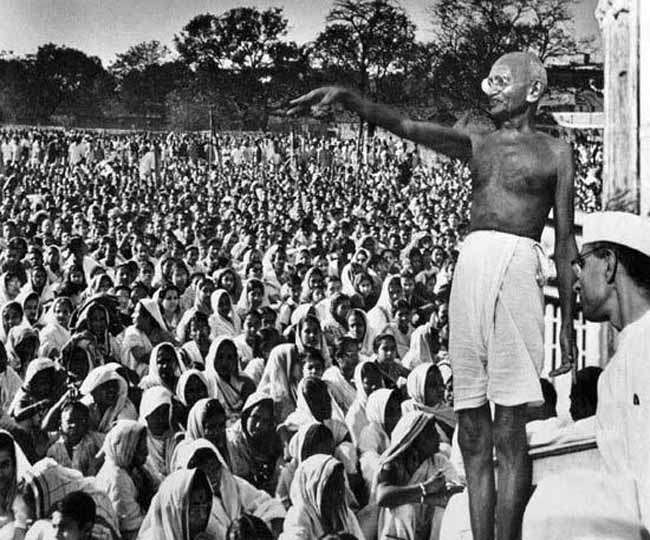

गांधी की शख्सियत का विराटपन देखिए। पटना पहुंचते ही पहले अपमानजनक अनुभव के बाद वो लिखते हैं- “आत्मा का विकास तो हो ही रहा है”। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर फिटन में घोड़ों की जगह छात्रों के गाड़ी खींचने को गांधी ने ‘धोखा’ बताया। आरती का विरोध किया। गांधी हर पल ‘मानवीय गरिमा’ को लेकर बेहद संवेदनशील रहे। यहां भगवानदास कृपलानी को गांधी के आतिथ्य का खामियाजा भुगतना पड़ा और महज 29 साल की अवस्था में उनकी नौकरी जाती रही। इसके बाद से वो गांधी के होकर रह गए। एक आंदोलन में कैसे नई-नई घटनाएं घटित होती है, नए पात्र जुड़ते हैं, इन सबको पुस्तक में बारीकी से नोट किया गया है। और इस मायने में पुस्तक उन पाठकों को और ज्यादा रोमांचित करती है, जो अवचेतन में सामाजिक बदलाव के सपने संजोए बैठे हैं।

चंपारण में नील प्लांटर्स का आंदोलन खड़ा करने से पहले गांधी ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी ओर से खत भेजे। उनके सहकर्मियों को इन खतों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन पुष्यमित्र जिक्र करते हैं- ” वे कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते थे। और सरकारी पक्ष को हमेशा एक अवसर देते थे कि वह न्याय का साथ दे, जो उसका काम है। ” गांधी ने ग्राउंड ज़ीरो का निरीक्षण करने के बाद ये फैसला किया कि अब अगर दो साल का वक्त भी लगे तो वो इसके लिए तैयार हैं। एक बार संकल्प दृढ़ हो गया तो उन्होंने टीम बनाई। समाज के सभी तबके के लोगों को जोड़ा और बिगुल फूंक दिया। 15 अप्रैल 1917 को गांधी ने चम्पारण की जमीन पर कदम रखा और ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई।

चंपारण में नील प्लांटर्स का आंदोलन खड़ा करने से पहले गांधी ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी ओर से खत भेजे। उनके सहकर्मियों को इन खतों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन पुष्यमित्र जिक्र करते हैं- ” वे कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते थे। और सरकारी पक्ष को हमेशा एक अवसर देते थे कि वह न्याय का साथ दे, जो उसका काम है। ” गांधी ने ग्राउंड ज़ीरो का निरीक्षण करने के बाद ये फैसला किया कि अब अगर दो साल का वक्त भी लगे तो वो इसके लिए तैयार हैं। एक बार संकल्प दृढ़ हो गया तो उन्होंने टीम बनाई। समाज के सभी तबके के लोगों को जोड़ा और बिगुल फूंक दिया। 15 अप्रैल 1917 को गांधी ने चम्पारण की जमीन पर कदम रखा और ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई।

चम्पारण में गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप भी दिखा। जब उन्हें चंपारण छोड़ने का धारा 144 का नोटिस दिया गया तो उन्होंने बेहद विनम्रता से इसका जवाब दिया- ” मैं कमिश्नर के इस सुझाव का कड़ा प्रतिवाद करता हूं कि मेरा लक्ष्य आंदोलन करना है। मेरी इच्छा विशुद्ध रूप से इस विवाद की असली वजहों का पता लगाना है। और जब तक मैं आज़ाद रहूंगा, इस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहूंगा। ” एक अनजानी दुनिया में एक बिल्कुल नये आदमी ने अदम्य साहस के साथ एक आंदोलन की नींव रख दी। अदालत में भी गांधी ने जिस दृढ़ता से अपना पक्ष रखा वो आत्मबल आज के सार्वजनिक जीवन में कम ही लोगों के चरित्र में दिखता है। गांधी और उनके तब के साथियों ने बकायदा जेल जाने और उसके बाद आंदोलन का काम संभालने वालों की एक लिस्ट ही तैयार कर ली। तमाम खींचतान और जद्दोजहद के बाद मुकदमा वापसी के साथ गांधी की चंपारण में पहली जीत हुई।

आज के दौर में जब सोशल मीडिया इतना अधिक सक्रिय है, किसी भी सूचना के कई-कई वर्जन उपलब्ध हो जाया करते हैं। सौ साल पहले अखबारों का प्रचार-प्रसार इतना व्यापक नहीं था लेकिन असर कहीं ज्यादा था। आंदोलन के दौरान गांधी बहुत सचेत तरीके से मीडिया की भूमिका सीमित रखनी चाही- ” मैं यह समझता था कि चंपारण के नीलहे खूब चिढ़े हुए हैं। अखबार में सच्ची झूठी खबरें छपने से वो और चिढ़ेंगे। उनकी चिढ़ का प्रभाव मुझ पर तो नहीं पड़ेगा लेकिन गरीब, डरपोक रैयत पर पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसा होने से जो सच्ची स्थिति मैं जानना चाहता हूं, उसमें बाधा पड़ेगी। ” उन्होंने अखबार वालों से अपील की कि वो अपने प्रतिनिधि नहीं भेजें, वो ही जरूरी सूचनाएं उन तक पहुंचाते रहेंगे।

आज के दौर में जब सोशल मीडिया इतना अधिक सक्रिय है, किसी भी सूचना के कई-कई वर्जन उपलब्ध हो जाया करते हैं। सौ साल पहले अखबारों का प्रचार-प्रसार इतना व्यापक नहीं था लेकिन असर कहीं ज्यादा था। आंदोलन के दौरान गांधी बहुत सचेत तरीके से मीडिया की भूमिका सीमित रखनी चाही- ” मैं यह समझता था कि चंपारण के नीलहे खूब चिढ़े हुए हैं। अखबार में सच्ची झूठी खबरें छपने से वो और चिढ़ेंगे। उनकी चिढ़ का प्रभाव मुझ पर तो नहीं पड़ेगा लेकिन गरीब, डरपोक रैयत पर पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसा होने से जो सच्ची स्थिति मैं जानना चाहता हूं, उसमें बाधा पड़ेगी। ” उन्होंने अखबार वालों से अपील की कि वो अपने प्रतिनिधि नहीं भेजें, वो ही जरूरी सूचनाएं उन तक पहुंचाते रहेंगे।

आंदोलन चरम पर पहुंचा तो मीडिया घरानों का असली चेहरा भी बेनकाब होने लगा। लेखक जिक्र करते हैं कि ब्रिटिश समर्थक अखबारों (पायोनियर, मद्रास मेल, स्टेटसमैन, एसोसिएटेड प्रेस) ने खुलेआम प्लांटरों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। इधर रैयतों का पक्ष रखने का जिम्मा- लीडर, प्रताप, बिहारी, पाटलिपुत्र जैसे अखबारों ने संभाला।

पुस्तक में चंपारण में गांधी के आंदोलन के नियमों का जिक्र है, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए आज भी नीति-निर्देशक तत्व हैं। पहला यह कि उन्होंने कांग्रेस के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ये फैसला उन्होंने आम लोगों के बीच कांग्रेस की छवि को लेकर किया। दूसरा, उन्होंने रैयतों से चंदा नहीं लिया, और न ही बिहार के बाहर वालों से आर्थिक मदद का विकल्प खोला। खर्च सीमित रखा और स्थानीय साथियों से ही इसकी भरपाई की। तीसरा, उन्होंने साझी रसोई की शुरुआत की- इससे खर्च भी कम हुआ और समय भी बचा।

पुस्तक में चंपारण में गांधी के आंदोलन के नियमों का जिक्र है, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए आज भी नीति-निर्देशक तत्व हैं। पहला यह कि उन्होंने कांग्रेस के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ये फैसला उन्होंने आम लोगों के बीच कांग्रेस की छवि को लेकर किया। दूसरा, उन्होंने रैयतों से चंदा नहीं लिया, और न ही बिहार के बाहर वालों से आर्थिक मदद का विकल्प खोला। खर्च सीमित रखा और स्थानीय साथियों से ही इसकी भरपाई की। तीसरा, उन्होंने साझी रसोई की शुरुआत की- इससे खर्च भी कम हुआ और समय भी बचा।

और आखिरकार अंग्रेज सरकार को नील के खेतिहरों के लिए कमेटी का गठन करने को बाध्य होना पड़ा। अंग्रेज सरकार ने गांधी को उस कमेटी में शरीक किया। गांधी की तमाम शर्तें मानी और इस तरह से गांधी ने खेतिहरों, किसानों और मजदूरों की एक बड़ी जीत मुमकिन की। तिनकठिया प्रथा का अंत हुआ।

पुष्यमित्र ने किताब में आंदोलन के नायकों की गौरवगाथा बयान करने की बजाय उस प्रक्रिया को रेखांकित किया है, जिससे एक जनांदोलन का विजयपथ रौशन हुआ। उन्होंने उन खामियों का भी जिक्र किया है, जिससे कोई आंदोलन भटकाव का शिकार हो सकता है। उन नियमों को बताया है, जिसे निभाकर लोगों को एकजुट रखा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह के सौ साल बाद ये पुस्तक उन तमाम लोगों के लिए बेहद उपयोगी बन पड़ी है जो गांधी के गांधी बनने की प्रक्रिया से रूबरू होना चाहते हैं। समाज में एक सार्थक बदलाव के लिए जनसमूह से संवाद करने को इच्छुक हैं।

पशुपति शर्मा ।बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी। नवोदय विद्यालय से स्कूली शिक्षा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से संचार की पढ़ाई। जेएनयू दिल्ली से हिंदी में एमए और एमफिल। डेढ़ दशक से पत्रकारिता में सक्रिय। उनसे 8826972867 पर संपर्क किया जा सकता है।

पशुपति शर्मा ।बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी। नवोदय विद्यालय से स्कूली शिक्षा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से संचार की पढ़ाई। जेएनयू दिल्ली से हिंदी में एमए और एमफिल। डेढ़ दशक से पत्रकारिता में सक्रिय। उनसे 8826972867 पर संपर्क किया जा सकता है।