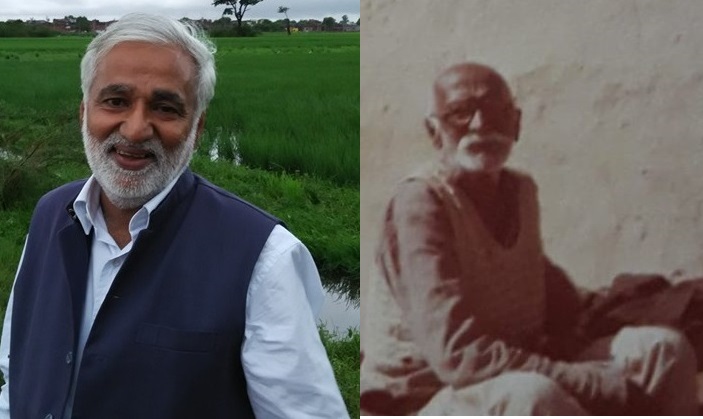

शंभु झा

मैं अभी हाल में अपने गांव से लौटा हूं। गांव की फितरत साठ के दशक की फिल्मी नायिकाओं जैसी होती है। दूर जाओ तो गाना गाती हैं, करीब जाने की कोशिश करो तो खुद दूर चली जाती है, कभी किसी पेड़ के नीचे तो तो कभी आंचल के पीछे। अभिप्राय यह कि आपकी हालत उस गरीब की तरह हो जाती है, जिसके बारे में बॉलीवुड के चिरस्मरणीय विलेन अजीत ने मिस मोना ‘डार्लिंग’ से कहा था कि इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड जीने नहीं देगा… ऑक्सीजन मरने नहीं देगा।

मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन गांव को लेकर रूमानी नहीं हो पाता। अपनी भावनाओं की गगरी को छलकाने की बहुत कोशिश करता हूं लेकिन आज तक कभी ‘अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है’ वाली फीलिंग नहीं आई। मुझे अपना गांव या कहिए तो हर गांव हमेशा श्रीलाल शुक्ल के शिवपालगंज की तरह लगा। एकदम शुद्ध देसी गांव। समझ लीजिए जनवरी के महीने में जमे हुए देसी घी की तरह, अगर उंगली टेढ़ी नहीं करो तो निकलेगा नहीं लेकिन निकल गया तो फिर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गांव के खाने और ताने का स्वाद जिह्वा की स्वाद कलिकाओं से शिराओं और धमनियों तक उतरता चला जाता है।

ताने का जिक्र इसलिए जरूरी है कि गांव में घूमते हुए ऐसे तमाम लोग मिलते हैं जो मिलते ही शिकायत दागते हैं कि कभी आते नहीं हो। इतने महीने (या साल) बाद गांव आए हो। यही तो तुम्हारे बाप-दादा की धरती है… वगैरह-वगैरह। इनमें सौ नहीं तो कम से कम अठानवे फ़ीसदी लोग ऐसे होते हैं, जो आपको साल में एक बार भी फोन नहीं करते। आपका नाम न तो उनके मोबाइल फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, न उनकी लाइफ की लिस्ट में… फिर भी वे मिलते ही ‘वन-गए-हुए-राम’ के प्रति ‘भरत’ जैसा स्नेह प्रकट करते हैं और उपालंभ देते हैं। यह उनका सहज स्वभाव है। ये एक लोकवृत्ति है जो हर विसंगति को मनोविनोद में बदलने की कला जानती है।

पिछले दो दशकों में देखते ही देखते गांवों की तस्वीर तेजी से बदली है। सरकारी फाइलों को पलटें और ‘वोट की खातिर कुछ भी करेगा’ टाइप नेताओं को सुनें तो अभी भी लगेगा कि गांव किसानों और मजदूरों की रिहाइश है, लेकिन ये सूरत तभी से बदलने लगी थी जिस दौर में शरद जोशी ने जीप पर सवार इल्लियां लिखी थी। मजदूरों ने थोक मात्रा में शहरों की ओर पलायन कर लिया। अगर आपको किसी काम के लिए मजदूर चाहिए तो गांव के मुकाबले दिल्ली में आपको मजदूर आसानी से मिल जाएंगे।

गांव में न्यूनतम मजदूरी देने पर भी न्यूनतम मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इसका सीधा असर खेती-बाड़ी से लेकर छोटे कुटीर उद्योगों तक पड़ रहा है। किसानों की हालत मजदूरों से भी बदतर हो गई है। किसानी का पेशा बहुत पहले ही ‘अलाभदायक’ बन चुका था। छोटे किसानों की हालत मजदूरों से ज्यादा खराब है। स्कूल में पढ़ा था कि भारत में खेती मॉनसून के साथ जुआ है। यह जुआ आज भी जारी है। कभी मौसम के साथ तो कभी बाजार के साथ तो कभी सरकार के साथ। कहने की जरूरत नहीं है कि इस जुए का युधिष्ठिर कौन है?

मेरे बगीचे में फलने वाला जो अमरूद तीन-चार रुपए किलो बिकता है वही अमरूद दिल्ली के फुटपाथ तक पहुंचने के बाद चालीस रुपए किलो हो जाता है। किसान को खुदरा बाजार भाव का सिर्फ दस फीसदी मिलता है। किसान को मुनाफा होना तो दूर, उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। इस मिडिलमैन आधारित बाजार तंत्र को तोड़ने की थोड़ी बहुत कोशिश हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है।

गांवों में तथाकथित सवर्ण जाति के लोग अब भी कुछ हद तक उन्हीं परिस्थितियों में जी रहे हैं जो प्रकाश झा की फिल्म मृत्युदंड में दिखाई गई थी। अगर इन जातियों के लिए खेती घाटे का सौदा है तो इसकी एक बड़ी वजह उनकी सामाजिक रूढ़ियां और हिपोक्रेसी भी है, जो उन्हें अंदर से खोखला बना रही है। आप दिल्ली-नोएडा जैसे महानगरों में बिहार यूपी के प्रोफेशनल युवकों की जो भरमार देखते हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे ही परिवारों की है, जिनके परिवार खेती की पृष्ठभूमि से हैं। जो आजादी के चार-पांच दशक बाद तक भी अपनी सामंती मानसिकता की बुझती हुई बोरसी (अंगीठी) की आग को जिलाए रखने की जद्दोजहद करते रहे लेकिन अब या तो वो आग बुझ चुकी है या वह सामंतवाद से इश्क करने वाली पीढ़ी ही अर्थव्यवस्था के नेपथ्य में चली गई है।

इतनी विकट महंगाई में खेती के जरिए पांच सात सदस्यों का परिवार पालना उतना ही मुश्किल है जितना दिल्ली की सड़कों पर लेन में ड्राइविंग करना। दुख की बात है कि खेती वही कर रहा है जिसके पास कोई और च्वाइस नहीं है। जब भी गांव जाता हूं, देखता हूं कि गांव के खेतों में गेहूं, धान, मकई, चना और आलू से ज्यादा मजबूरी की खेती होती है, ये कलेजा छीलने वाली सच्चाई बदलती क्यों नहीं?

गांव में अगर कोई अच्छा खा पी रहा है, तो सौ में से नब्बे फीसदी इस बात की संभावना है कि या तो उसके परिवार में कोई कमाऊ सदस्य खेती से इतर कोई लाभदायक व्यवसाय करता है। इस व्यवसाय का नाम नौकरी, पशुपालन और दुकानदारी से लेकर ठेकेदारी तक कुछ भी हो सकता है। (तमाम शहरीकरण के बाद भी गांवों के परस्पर गुंथे हुए समाज में अभी दलाली को व्यवसाय के रूप में सामाजिक मान्यता नहीं मिली है, इसलिए इसका नाम नहीं लिया। चाहें तो इस मायने में आप गांवों को अभी भी शहरों से पिछड़ा मान सकते हैं) या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य एनआरवी यानी ‘नॉन रेजिडेंट विलेजर’ बन चुका है और वह अपने परिवार के लिए एक ठोस आय के स्रोत की तरह काम कर रहा है। और यह बात एकदम छोटी जोतवाले या सीमांत किसानों की नहीं है। गांव में चार-पांच बीघा जमीन जोतने वाले किसानों की हालत भी कतई अच्छी नहीं है (उन किसानों की बात अलग है जो अपने खेतों में उगी गोभी या टमाटर को खुद हाट बाजार में बेच आते हैं, ऐसे परिश्रमी और उद्यमी किसानों ने खेती की ‘लाभदायकता’ को नया आयाम दिया है, और वे निश्चय ही प्रशंसनीय हैं।)

बहुत साधारण और सपाट शब्दों में कहूं तो गांव की ट्रैजडी है कि वहां खेती सबसे बड़ा व्यवसाय है और सबसे घाटे का व्यवसाय है। मैंने अंग्रेजी के जितने उपन्यास और कहानियां पढ़े हैं या फिल्में देखी हैं (मुझे हिंदी का कूपमंडूक मानने वाले मित्र और वरिष्ठ जन इन पंक्तियों को ठीक से पढ़ लें, ताकि सनद रहे), उनमें अमेरिका के खेतों और खेतिहरों का जीवन मुझे सम्मोहित करता है। वे भी खेती करते हैं, शहरों से दूर छोटे गांवों में रहते हैं। लेकिन वहां तस्वीर बिलकुल अलग है। खेती उनका पेट भी भरती है, और जेब भी। उनके पास जीवन जीने के जरूरी सामान भी हैं और सम्मान भी। क्या हम अपने जीवनकाल में अपने किसानों को अमेरिकी फार्मर्स जैसा जीवन दे पाएंगे।

शंभु झा। महानगरीय पत्रकारिता में डेढ़ दशक भर का वक़्त गुजारने के बाद भी शंभु झा का मन गांव की छांव में सुकून पाता है। फिलहाल इंडिया टीवी में वरिष्ठ प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत। दिल्ली के हिंदू कॉलेज के पूर्व छात्र।

मुझे दुलराता है मेरे गांव का स्टेशन… शंभु झा की नज़र से गांव का एक और रंग

Pushya Mitra- बहुत अच्छा लिखा है शंभु जी ने. शुभकामनाएं.

Satyandra Kumar Yadav- बहुत सटीक